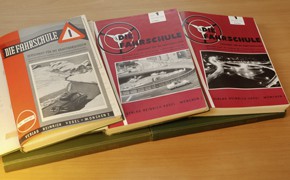

Der harte Preiswettbewerb der Fahrschulen untereinander und die Frage, was die Verbände für die Fahrlehrer tun, begleiten die Fahrlehrer schon 60 Jahre lang. Das zeigt der Blick in die Sammelbände der "Fahrschule", die im Jahr 2010 ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Beinahe so lange, nämlich seit 1951, ist die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF) ihr Herausgeber und nimmt an dem, was in der Zeitschrift publiziert wird, seit jeher regen Anteil. So durchzieht die aktive Arbeit der in der BVF organisierten Landesverbände die vielen Hefte, die im Laufe der Jahre immer wieder ihr Gesicht gewechselt haben und farbiger geworden sind, ergänzt durch einen Internet-Auftritt. Die Redaktion hat die wichtigsten Informationen aus den Jahren 1950 bis 2009 gegliedert nach Jahrzehnten zusammengestellt. Außer den direkt am Bildschirm lesbaren Dateien steht unterhalb des gewählten Jahrzehnts immer ein Download-Kasten, über den man sechs pdf-Dateien herunterladen kann. Jede von ihnen steht für ein Jahrzehnt Fahrschul-Geschichte.

- FS_Geschichte50er (197.9 KB, PDF)

- FS_Geschichte60er (201.4 KB, PDF)

- FS-Geschichte70er (171.9 KB, PDF)

- FS-Geschichte80er (160.9 KB, PDF)

- FS-Geschichte90er (142.0 KB, PDF)

- FS-Geschichte00er (301.1 KB, PDF)

Die Jahrgänge 1950 bis 1959

60 Jahre „Fahrschule“ Das ist in den ersten 60 Jahren passiert Teil 1: Die 50er-Jahre Zusammengestellt von Dietmar Fund Wie ein Blick in die alten Sammelbände der 1950 gegründeten „Fahrschule“ (kurz: FS) zeigt, beschäftigen einige Themen die Fahrlehrer nun schon mehr als 60 Jahre lang – allen voran das Thema Preiswettbewerb. Außerdem sind die Hefte eine Fundgrube für wichtige verbandspolitische Weichenstellungen, aber auch für heute skurril anmutende Berichte und Anzeigen. Jahrgang 1950 Ist die Fahrlehrertätigkeit ein Gewerbe oder ein freier Beruf? Das fragt sich schon 1950 der Münchener Rechtsanwalt Hermann Jaeger. Resümee: Der Fahrlehrerberuf ist ein freier Beruf. Im Kreis der freien Berufe liegt er allerdings da, wo der Weg zum Gewerbe hinführt. (FS 3/50, S. 2) Jeder 82. Deutsche besitzt ein Auto. (FS 3/50, S. 4) „Ein guter Fahrunterricht und eine gründliche Verkehrserziehung kann nur von Fahrlehrern ausgehen, die über verkehrssichere Fahrzeuge und ausreichendes Lehrmaterial verfügen. (...) Wer von den vier Rädern seines Schulwagens nur noch drei bezahlen kann und vor lauter Schulden nicht weiß, wie er morgen seine Steuern, seine Garagenmiete und seine sonstigen Unkosten bestreitet, der kann sich selbst bei gutem Willen nicht so in den Dienst der öffentlichen Verkehrserziehung stellen, wie es wünschenswert ist.“ So heißt es in der Antwort auf einen Leserbrief, der „Kundenfahrschulen“ von Autohäusern verteidigt. (FS 3/50, S. 9) Ford wirbt für Austauschmotoren. Sie kosten 390, 460 oder 690 Mark. (FS 3/50, U4) Bundesverkehrsminister Dr. Hans-Christoph Seebohm empfing am 12. April 1950 eine Abordnung der Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Fahrschulverbände. Die Vertreter Ludwig Sporer, Bleissem und Leiser sowie ihr Rechtsanwalt Hermann Jaeger trugen vor, dass eine noch größere Überfüllung des Fahrlehrerberufes unter allen Umständen vermieden werden müsse. „Eine weitere Vermehrung der Ausbildungsstellen würde den völligen Ruin der Kraftfahrschulen und dadurch bedingte katastrophale Auswirkungen auf die öffentliche Verkehrssicherheit zur Folge haben“, heißt es in FS 5/50, S. 1. Seebohm erkannte an, dass die Fahrlehrerprüfungen erschwert und die Anforderungen an die Ausstattung verschärft werden müssten. FS 5/50 meldet auf Seite 12, dass der Verband der Kraftfahrlehrer Südbaden und ein eigener Fachverband der Kraftfahrlehrer nun auch in Württemberg-Hohenzollern gegründet worden seien. „Über die periodische Nachuntersuchung von Kraftfahrzeugführern“ sinnierte in FS 6/50, S. 1 der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Arndt. FS 6/50 stellt auf Seite 10 den pannensicheren Continental-PS-Schlauch vor. „Aktuelle Probleme des Fahrlehrerberufes“ besprach die Versammlung der Kraftfahrlehrer des Regierungsbezirks Köln, schon damals in der Flora. (FS 6/50, S. 11) „Das größte Unfallübel: Zu schnelles Fahren“ hieß der Untertitel eines Artikels in FS 7/50, S. 3, der sich mit den „Hauptsünden im Straßenverkehr“ beschäftigte. Auf der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Bayerischer Kraftfahrschulen wurde Dipl.-Ing. Ludwig Sporer einstimmig für weitere drei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Er appellierte an die Landesbehörden, eine „zu große Überfüllung des Fahrlehrerberufes und eine weitere Vermehrung der Ausbildungsstellen“ zu verhindern. (FS 7/50, S. 12) „Was frisst ein Bombierwolf?“ frägt Dunlop in einer Anzeige in FS 8/50, U2. Gemeint ist eine Maschine, die in der Reifenproduktion verwendet wird. „Zur Hebung der Fahrschulen“ schreibt in FS 8/50, S.3 Verleger Heinrich Vogel. Nach seiner Schilderung finden Fahrschüler vielfach statt eines Schulungsraums ein Wohnzimmer mit nur wenig Lehrmaterial und „primitiven Sitzgelegenheiten“ vor. „Es müsste auch in Deutschland wieder möglich werden, das Niveau der Ausbildung zu heben“, schreibt Vogel nach einem Exkurs zu Schweizer Fahrschulen. Weiter: „Das gegenseitige Unterbieten der Ausbildungspreise birgt eine große Gefahr für den Berufsstand in sich. Eine weitere Zulassung neuer Fahrlehrer führte das gesamte Fahrlehrergewerbe zum Ruin. Die Ansicht ist irrig, dass zusätzliche Fahrlehrer auch zusätzliche Fahrschüler bedeuten“, schreibt der Verleger, der damals noch Degener-Produkte vertrieben hat. Der Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen lobt „Fahrschule“ als „Fachzeitschrift beachtlichen Formats“. Sie hatte damals zwölf Seiten plus Umschlag. (FS 8/50, S. 10) In Württemberg-Baden gründen die Fahrlehrer auf Inititative des Ulmer Fahrlehrers Karl Rederer einen eigenen Fachverband, zu dessen 1. Vorsitzenden Hermann Horlacher gewählt wird. (FS 8/50, S. 12) „Was tut der Verband für mich?“ fragte schon in FS 9/50, S. 3 Dr. Werner Bohse aus Köln. Er schließt mit den Worten: „Es sollte nicht die Frage gestellt werden, was tut der Verband, sondern was tue ich für den Verband.“ Mit dem Slogan „Noch schneller fahren ... noch sicherer fahren ...“ wirbt die Daimler-Benz Aktiengesellschaft für den Typ 170 D (FS 10/50, U2). Der Wagen hatte eine Höchstgeschwindigkeit von „116 km/std“ und verbrauchte 9,7 Liter auf 100 Kilometer. Sein Preis: 8.620 Mark. Am 19.8.50 gab das Bundesverkehrsministerium neue Richtlinien für die Erteilung einer Ausbildungserlaubnis heraus. Vorgesehen sind nun eine mündliche, schriftliche und fahrpraktische Prüfung, ein mindestens 18 Quadratmeter großer und heller Unterrichtsraum, „der unmittelbaren Zugang, ausreichende Sitzgelegenheit und Schreibmöglichkeit“ hat. Auch Lehrfahrzeuge, Lehrmodelle, Unterrichtstafeln und der Besitz des Verkehrsblatts, von Lehrbüchern und einer fachtechnischen Zeitschrift werden vorgeschrieben. (FS 10/50, S. 3) Eine biegsame Windschutzscheibe solle Scheibenwischer entbehrlich machen, berichtete FS 10/50, S. 4. Auf Seite 6 wurde eine Kaffeemaschine im Kraftfahrzeug vorgestellt. Am 19.9.59 wurde auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen eine Arbeitsgemeinschaft der Landesverkehrswachten gegründet. Sie war als Vorläufer einer Bundesverkehrswacht gedacht. (FS 10/50, S. 8) „Männer in führender Position (...) sind heute allgemein über Gebühr beansprucht. Die Vielfalt ihrer Aufgaben zwingt immer wieder zu weiten Reisen, die nur im Kraftwagen zeitgerecht geschafft werden können. (...) Sich ausruhen, schlafen können auf solchen langen Fahrten: Das ist der Wunsch der Vielbeanspruchten. Jetzt können Sie es!“ jubelte FS 10/50 auf Seite 11. Vorgestellt wurde ein „Ruhesitz“, der die „unvergleichliche Federung“ der Mercedes-Benz-Fahrzeuge ergänzen sollte. „Was kosten uns die Verkehrsunfälle?“ und „Gehen unsere Ölreserven zur Neige?“ fragte FS 11/50 auf Seite 5 und 6. Im gleichen Heft wird geschildert, wie man Schäden an der Druckluftbremse behebt. Der Verband der Kraftfahrlehrer Südwürttemberg-Hohenzollern beschließt am 21.10.50, seine Organisation aufzulösen und dem jungen Verband der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden beizutreten. FS 12/50 meldet auf Seite 11, dass sich am 11.11.50 der Verband der Kraftfahrlehrer in Südbaden den bereits vereinten Nachbarverbänden angeschlossen hat. In Hannover stirbt der Verleger Werner Degener im Alter von nur 42 Jahren. (FS 12/50, S. 12) Jahrgang 1951 Im Jahresrückblick auf 1950 (FS 1/51, S. 1) stellt Rechtsanwalt Hermann Jaeger fest, dass sich die Verbände Anfang 1950 gerade zur Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Fahrschulverbände zusammengeschlossen hätten. Die schwierigen Vorarbeiten dazu seien insbesondere von Bayern geleistet worden. Jaeger lobt, dass es Hermann Horlacher in Baden-Württemberg gelungen war, einen „großen und einheitlichen Verband für Baden, Württemberg und Hohenzollern“ zusammenzuschließen. Als Erfolg wertet der Rechtsanwalt auch, dass die „Fahrschule“als eigene Fachzeitschrift gegründet worden sei. Deren Herausgeber ist und bleibt Heinrich Vogel alleine, der gerade den Umzug in die Kreuzstraße meldet. Am 17./18.3.51 wird die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e. V. gegründet. Als 1. Vorsitzender wurde „mit großer Mehrheit“ der bayerische Landesvorsitzende Ludwig Sporer gewählt. Zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden bestimmte die Versammlung Johannes Tevs aus Kiel, 2. stellvertretender Vorsitzender wurde Hermann Horlacher, 1. Vorsitzender der Baden-Württemberger. Als wesentliche Ziele der Bundesvereinigung wurden die Verkehrserziehung des Kraftfah¬rernachwuchses und die Pflege der Verkehrssicherheit bestimmt. Der Verband wollte keine Einzelmitglieder aufnehmen, sondern nur Landesverbände, die die örtlichen Verhältnisse besser beurteilen könnten. Die „Fahschule“ wurde einstimmig zum offiziellen Verbandsorgan erklärt. (FS 3/51, S. 1) Hermann Horlacher wirbt für die Gründung eines eigenen Versicherungsvereins, an dem Fahrlehrer für 200 Mark Anteile erwerben können. Grundgedanke: Fahrlehrer sind ein gutes Risiko und bezahlen deshalb bei normalen Versicherungen zu hohe Prämien. (FS 3/51, S. 2) FS 4/51, S. 10 wagt einen Blick auf die Fahrausbildung in den USA. Hermann Horlacher kündigt in FS 5/51, S. 10 eine „Versammlungsreise“ zu den Verbänden an. Er hatte offenbar Mühe, den erforderlichen Gründungsstock für die Fahrlehrerversicherung zusammenzubringen. Er nennt folgende Verbände: * Koblenz-Montaubaur-Rheinhessen und ¬Trier, * Nordrhein, * Westfalen, * Bremen, * Hamburg, * Kiel (Schleswig-Holstein) * Niedersachsen, * Hessen, * Pfalz und * Bayern. In Baden-Württemberg lagen ja die Wurzeln des neuen Versicherungsvereins. „Die Konkurrenzklausel im Fahrlehrerberuf“ beschäftigte schon Hans Waiß in FS 6/51, S. 3. Vorbildliche Unterrichtsräume gab es in FS 6/51, S. 9 zu sehen. Es war damals offensichtlich noch Frontalunterricht angesagt. Als „praktische Neuerung“ kündigte FS 6/51, S. 10 den „Schulungsapparat“ des Mechanikermeisters Max Haas an – offenbar die erste Doppelpedalerie. Es gab ihn mit einem Pedal nur für die Kupplung (35 Mark) oder mit allen drei Pedalen (75 Mark). Haas warb im selben Heft als Fahrschule aus Nordendorf bei Donauwörth für seinen Kupplungsapparat. Der Landesverband Bayerischer Kraftfahrschulen fordert erneut, den Berufszugang wieder „von der Feststellung eines Bedürfnisses“ abhängig zu machen. (FS 6/51, S. 11) Die Umschreibung von Wehrmacht-Fahrlehrerscheinen ist das Thema von Hans Waiß in FS 7/51, S. 1. Ein Karlsruher Fahrlehrer namens Jung setzte sich in FS 7/51, S. 12 mit Weiterbildungs- und Pannenkursen für Kraftfahrer auseinander. Sein Fazit: „Wie kaum ein anderes Mittel können diese bei guter Durchführung geeignet sein, (...) wertvolles Volksvermögen zu erhalten, die Betriebskosten des Einzelnen zu senken und gleichzeitig das Ansehen unseres Berufsstandes in der Öffentlichkeit zu heben“. Mit der Frage „Sind Sie magenempfindlich?“ warb ein Arzneimittelhersteller im gleichen Heft für Antisodit. Einen Dauerbrenner behandelte Hans Waiß erstmals in FS 8/51, S. 2: Wettbewerbsfragen im Fahrschulwesen. Er greift insbesondere „Zugabeschleuderer“ an. „Mit der Frage der Preisherabsetzungen ist das unerfreulichste Kapitel des heutigen Wettbewerbs der Fahrschulen angeschnitten“, fährt der Autor fort. Sein Resümee: „Es wird höchste Zeit zur Selbstbesinnung und Selbstdisziplin, wenn der Fahrlehrerstand sich nicht durch eigene Schuld zum sicheren Ruin führen und damit seine berufliche Stellung überhaupt gefährden will“. Wie man in Frankreich Autofahren lernt, behandelt FS 8/51, S. 4. Darin steht beispielsweise der schöne Satz: „Auf Alkoholgenuss reagiert ja der Franzose, der praktisch immer unter Alkoholeinfluss steht, nicht so impulsiv wie wir Deutschen.“ „Zeichnet den Gründungsstock!“ So appellierte Hermann Horlacher erneut in Sachen Fahrlehrerversicherung. (FS 8/51, S. 7) „Psychologie für den Fahrlehrer“ entdeckten der Fahrlehrer Karl Seitz sen. und sein gleichnamiger Sohn, ein Psychologe, erstmals für FS 8/51, S. 11. Karl Lidl taucht erstmals im Impressum von FS 8/51 auf, und zwar unter „Schriftleitung und verantwortlich für den Inhalt“. In FS 9/51, S. 2 führt er sich mit dem Artikel „Problematik des Winkers“ als Autor ein. Der Essener Fahrlehrer Alfred Hilleke darf in FS 9/51, S. 9 seine Unterrichtsräume zeigen. In FS 10/51, S. 9 sind weitere drei Kollegen dran, ebenso in FS 11/51, S. 6. Heinrich Vogel, die Landes- und die Bundesverkehrswacht veranstalteten am 26.10.51 einen Trauerzug durch die Münchener Innenstadt, um auf die 217 Verkehrstoten hinzuweisen, die 1950 in München verzeichnet worden waren. (FS 11/51, S. 3) „Die weibliche Psyche im Zusammenhang mit dem Kraftfahrzeug“ untersuchte Schriftleiter Karl Lidl in FS 11/51, S. 4. Er lobte den größeren Fleiß und die Gewissenhaftigkeit der Fahrschülerinnen. „Wir sehen also, dass die Frau ihrer Natur nach für das Lenken eines Kraftfahrzeugs durchaus gut geeignet ist“, stellt Lidl fest. „Hydraulische Bremsen nun auch für Motorräder“ lautet der erste Beitrag, der sich mit Zweirädern befasst. (FS 11/51, S. 9) FS 12/51, S. 1 berichtete über die Vorstandssitzung der Bundesvereinigung. Als „Existenzfrage“ wurde dort die Bedürfnisprüfung diskutiert, die der Dachverband gerne gehabt hätte. Den Film als Unterrichtsmittel entdeckt FS 12/51, S. 12. „Die Erfahrung lehrt auch, dass diejenigen Fahrschulen, welche Lehrfilme bevorzugen, von den Fahrschülern bevorzugt werden“, schreibt Karl Lidl euphorisch. Schließlich geht es in dem Beitrag auch um Filme, die Vogel als Vertriebspartner von Degener vertreibt. Der bewirbt auf der U4 Farbdias als anschaulichste Lehrmittel für den Fahrschulunterricht. Jahrgang 1952 In der Rückschau zu Beginn von FS 1/52 schreibt Rechtsanwalt Hermann Jaeger: „Zu großer Optimismus und mangelnde Selbstkritik bedeuten für eine Bundesvereinigung eine ernste Gefahr.“ Er lässt durchblicken, dass seit der Gründung der Bundesvereinigung einige Landesverbände unter Zugzwang stehen: Sie müssen schauen, dass sie an den Erfolgen von Nachbarverbänden Anteil nehmen können. FS 2/52 liegt ein DIN A6-Zettelchen bei, das ankündigt, der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit der Kraftfahrlehrer im Bundesgebiet habe seinen Geschäftsbetrieb am 24.1.1952 aufgenommen und nehme ab sofort Versicherungs-Anträge entgegen. In FS 2/52, S. 5 wird über die Neugründung berichtet. Demnach wurde ein neunköpfiger Aufsichtsrat gewählt. Zum Vorsitzenden des Vorstandes bestimmte der Aufsichtsrat Hermann Horlacher, baden-württembergischer Verbandsvorsitzender und Motor des neuen Unternehmens. Die „Fahrschule“ wurde als offizielles Organ des Vereins bestimmt. FS 2/52, S. 6 stellt ein Lehrgerät des Augsburger Fahrlehrers ??? Ziegler vor, mit dem man im Stand Schalten und Lenken üben kann. Das Gerät ließ sich sogar mit einem Filmprojektor koppeln. Karl Lidl stellt in FS 2/52, S. 8 den Ford Taunus 12 M vor. Er wog 825 Kilogramm und kostete mit 38 PS 7.350 Mark. Sogar eine Behr-Klimaanlage gab es schon, und zwar für 185 Mark. In FS 3/52 (U2) warb Ford anhand von 79 Vorzügen für dieses Modell. Die ersten Lehrbücher für Motorräder werden in den Heften 1 und 2/52 beworben (U4). Die Serie „Vorbildliche Unterrichtsräume“ wird in FS 3/52, S. 9 fortgesetzt mit zwei Beispielen aus Haßfurt und Esslingen. Zu sehen sind auch Klappbestuhlungen. Die bewirbt beispielsweise die Westdeutsche Sitzmöbelfabrik in Bad Oeynhausen in FS 4/52. Die Ausbildung von Kraftwagenführern in Schweden beleuchtete FS 4/52, S. 4. „Bundesvereinigung erörtert Berufsfragen“ heißt es auf Seite 1 der FS 5/52. Ludwig Sporer wurde einstimmig im Amt bestätigt. Auch seine Stellvertreter blieben im Amt. Syndikus Hermann Jaeger berichtete, die Bundesvereinigung bemühe sich um die Genehmigung von Fest- oder Mindestpreisen und wolle die Bedürfnisfrage weiterhin stellen. Mit „Wanderfahrschulen“ setzten sich der bayerische und der Pfälzer Landesverband bei ihren Mitgliederversammlung auseinander. Darunter wurden nicht nur tatsächlich von Ort zu Ort wandernde Fahrlehrer verstanden, sondern auch Zweigstellen im heutigen Sinne, gegen die bei Bedarf keine Bedenken bestünden. (FS 5/52, S. 14) Wie der Bericht über die Jahresversammlung der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden-Hohenzollern in FS 5/52, S. 15 zeigt, gehörten damals schon die gleichen Elemente zu den Mitgliederversammlungen: Grußworte von Ministerium, TÜV, anderen Landesverbänden und der Bundesvereinigung gab es ebenso wie die Ehrung von Mitgliedern. Den ersten Übersichtsbericht über Motorräder brachte FS 6/52, S. 10. Der Unterbezirk Bergisch-Land hatte 1952 zum ersten „Gedankenaustausch der europäischen Fahrlehrer“ eingeladen, so der Titel des Artikels in FS 7/52, S. 3. Auf Antrag ihres Schweizer Kollegen Frei beschlossen die Delegierten der acht vertretenen Staaten, eine „Dachorganisation der intereuropäischen Fahrlehrer“ zu gründen. BMW-Motorräder präsentierte FS 7/52, S.8. „Um den Führerschein der Klasse 4“ geht es in einem Referat des baden-württembergischen Ministerialrats Wilhelm, das FS 8/52, S. 5 abdruckte. Der Berufsstand kämpfte damals gegen diese Führerscheinklasse. Über Leuchtfolien, die Fahrzeuge nachts besser kenntlich machen sollten, berichtete FS 8/52, S. 6. „Doppelpedale oder nicht?“ fragte FS 8/52, S. 9. Der nicht genannte Autor sprach sich dafür aus, Doppelpedale in Fahrschulautos gesetzlich vorzuschreiben. Dabei wusste er den baden-württembergischen Verbandsvorsitzenden Hermann Horlacher und den Syndikus der Bundesvereinigung auf seiner Seite. Gleich daneben wurden die „Hilfspedale“ des Künzelsauer Fahrlehrers Wilhelm Veigel erstmals beschrieben. Veigel inserierte im Heft mit Aggregaten, die zwischen 137,50 und 181,25 Mark kosteten. Zündapp-Motorräder präsentiert FS 8/52, S. 10. Die Motorräder von Auto-Union-DKW waren in FS 9/52, S. 8 an der Reihe, die Adler-Werke in FS 10/52, S. 11. Das Verhältnis von Fahrlehrern und Verkehrswachten beleuchtete FS 10/52, S. 3. Fahrlehrer sollten die Verkehrswachten unterstützen, war die Leitlinie des Artikels. Karl Lidl berichtet in FS 10/52, S. 5 von einer Leserdiskussion über Doppelpedale, die überwiegend von Zustimmung geprägt gewesen sei. Eine „Schrankfahrschule“ präsentierte der Fahrlehrer Ludwig Adelhardt aus Karlstadt am Main. Es handelte sich um einen Lehrmittelschrank, in den man die erforderlichen Modelle nach dem Unterricht schnell verstauen konnte. Angekündigt wurde ein Koffermodell, das vorwiegend für den Unterricht in der Klasse 4 in Behelfsräumen auf dem Lande gedacht sei. (FS 10/52, S. 8, Inserat U3) Dass die „Bundesvereinigung beim Bundesverkehrsministerium“ war, berichtet FS 11/52, S. 3. Bei den drei Ministerialbeamten stieß der Vorstoß für eine Neuordnung des Fahrlehrerwesens offenbar auf Gegenliebe. Weil das Ministerium aber durchblicken ließ, dass es Widerstände in den Ländern gab, appellierte die Bundesvereinigung an die Landesverbände, die entsprechend bei ihren Landesbehörden vorstellig werden sollten. Den guten alten Volkswagen „jetzt mit Synchrongetriebe“ stellte FS 11/52, S. 10 vor. Die Gewerbesteuerpflicht für Fahrschulen griff FS 12/52, S. 2 erneut auf. Die Stellungnahme der Bundesvereinigung sieht den Fahrlehrerberuf als eine unterrichtende und erzieherische Tätigkeit im Sinne des Einkommensteuergesetzes an. Also zähle der Fahrlehrer zu den freien Berufen, wenn er diese Tätigkeit persönlich ausübe. Anders dagegen, wenn er überwiegend auf angestellte Fahrlehrer zurückgreife. Das Fahrschulwesen in Brasilien stellte FS 12/52, S. 5 dar. Gegenüber warb das Amol-Werk Hamburg für Halloo-Wach gegen die Ermüdung am Steuer. Den amerikanischen „Drivotrainer“ stellt FS 12/52, S. 6 vor. Es handelte sich um ein Lehrgerät, vor dem Filme abliefen, die Straßenszenen wiedergaben, auf die der Fahrschüler unter Aufsicht des Fahrlehrers reagieren musste. Ein weiterer Bericht folgt in FS 7/53, S. 9. Jahrgang 1953 Ab FS 1/53 bekommt das Heft ein fotografisches Titelbild, das von Ausgabe zu Ausgabe wechselt, anstelle des gezeichneten, immer gleichen Autos der vorangegangenen Jahrgänge. Leider ist nicht angegeben, ob es sich um Anzeigen handelt. Ein erkennbarer Zusammenhang zu den Artikeln im Heft besteht nicht. „Endlich haben die Fahrlehrer begriffen, dass Kurzausbildung und Preisschleudern den Ruin ihres Berufes bedeuten müssen“, schreibt Syndikus Herman Jaeger in FS 1/53, S. 1 wohl etwas zu optimistisch. Verleger Heinrich Vogel weist auf S. 5 darauf hin, es gehe bei der Fahrausbildung nicht mehr so sehr um das Technische, sondern vielmehr um das Verhalten im Straßenverkehr. „Gut ausgebildete und sichere Fahrer werben besser für eine Fahrschule als marktschreierische Plakate, Preisnachlässe oder oberflächliche Schnellkurse“, schreibt Vogel. Im Mittelpunkt von FS 2/53 steht das Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs vom 23.1.53. Es sieht unter anderem die Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkungen für Pkw, Krafträder und Omnibusse vor. Das Fahrschulwesen in der Türkei stellt FS 3/53, S. 3 vor, illustriert mit Fotos des Verlegers. In einer Stellungnahme zu einem offenbar kritischen Artikel Richard von Frankenbergs in der ADAC motorwelt schreibt Karl Lidl, es sei nicht richtig, dass sich der Fahrschulunterricht ausschließlich an den Erfordernissen der Prüfung orientiere. Lidl lehnt die Forderung von Frankenbergs ab, die Fahrschüler auch auf die Beherrschung hoher Geschwindigkeiten vorzubereiten. (FS 3/53, S. 4) „Es gibt solche und solche“: Dieses Resümee ergab sich bei einem Erfahrungsaustausch der Technischen Prüfstelle und bayerischer Fahrlehrer in München. Der TÜV reklamierte beispielsweise ein schmutziges Fahrschulfahrzeug, bei dem der Prüfer zwischen Hühnerfutter hatte Platz nehmen müssen. Außerdem kritisierte er faule Fahrlehrer. Glücklicherweise nähmen die meisten Fahrlehrer ihren Beruf aber sehr ernst, lobte der Prüfer abschließend. (FS 3/53, S. 10) „Fahrunterricht an Sonn- und Feiertagen“ ist zwar zulässig, aber unerwünscht, erklärte die Bundesvereinigung in FS 4/53, S. 7. „Ein Fahrlehrer, der seinen Beruf ernst nimmt, kann nicht ohne Schädigung seiner Gesundheit auf eine Erholungspause am Wochenende verzichten“, appelliert der Dachverband. Als Replik auf den kritischen motorwelt-Artikel über die Fahrschulausbildung hat der Hamburger Fahrlehrer Beyer Ideen, die sich als wegweisend erweisen sollten. Er schlägt vor, Fahrlehrer und Fahrschuleinrichtungen sollten auf ihre Eignung geprüft werden, ein strenges Prüfungssoll erbringen und mindestens einmal jährlich zu einem Pflichtlehrgang gehen müssen, bei dem es um pädagogische und psychologische Aspekte gehen müsse. Ferner soll die Neuzulassung eines Fahrlehrers zusätzlich eine einjährige Lehrzeit in einer zugelassenen Fahrschule sowie die Bedürfnisfrage voraussetzen. (FS 4/53, S. 8) Über die Jahreshauptversammlung der Bundesvereinigung in Düsseldorf berichtete FS 6/53, S. 6. Einmal mehr wurde dort bekräftigt, der Dachverband und die Landesverbände sollten sich in Bund und Ländern für die „Wiedereinführung einer Bedürfnisfrage“ einsetzen. Ludwig Sporer wurde als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso seine beiden Stellvertreter. „Das Fahrschulwesen im Ausland“ beleuchtete ein Artikel von Rechtsanwalt Hermann Jaeger in FS 6/53, S. 10. FS 8/53 kündigt die Verordnung zur Änderung der StVZO und der StVO an. Wie man das Rückwärtsfahren im Schulungszimmer lernen kann, zeigt FS 8/53, S. 4. Vorgestellt wird eine Vorrichtung, mittels derer ein Fahrschüler ein ferngesteuertes Modellauto von seinem Lenkrad aus lenken kann. Als „unentbehrlichen Helfer jeder fortschrittlichen Fahrschule“ bezeichnet die Augsburger Firma Fries-Arauner ihren „Elektro-Standschalter“. Es war ein Übungsgerät, mit dem man schalten lernen sollte. (FS 8/53, S. 11) Auf derselben Seite steht die Meldung „Schnelles Fahren gesundheitsschädlich“: Ärztliche Untersuchungen, so heißt es darin, hätten ergeben, dass der Autofahrer selbst und auch die Mitfahrenden durch hohe Geschwindigkeiten in der Funktion der Körperorgane tiefgreifend beeinflusst würden. Die Zahl der Pulsschläge steige bei Geschwindigkeiten über 90 Stundenkilometern erheblich. In FS 10/53, S. 2 ist von einem Antrag des Bayerischen Staatsministeriums des Innern die Rede, der die Notwendigkeit eines Fahrlehrergesetzes begründet. Bestehende Fahrschulen sollten eine Konzession ohne Bedürfnisprüfung erhalten, neu zu gründende erst nach einer Bedürfnisprüfung am Sitz des Unternehmens, heißt es darin. Die langjährigen Chefpsychologen der „Fahrschule“, Karl Seitz sen. und Dr. Karl Seitz jun., greifen in FS 10/53, S. 9 ein interessantes neues Thema auf: „Werbepsychologie für Fahrlehrer“. Die Autoren schreiben über Anzeigen- und Kinowerbung sowie über die segensreiche Wirkung eines gepflegten Fahrschulautos und eines pädagogisch sinnvoll aufgebauten Schulungsraums. Den ersten Bericht über die IFMA – es war die zweite – brachte FS 11/53, S. 3. Jahrgang 1954 „Die ständige psychologische Beeinflussung und Erziehung des Fahrschülers während der ganzen Ausbildungsdauer ist mindestens ebenso wichtig wie die Erlernung der rein technischen Beherrschung des Fahrzeuges“, schreibt Verleger Heinrich Vogel in FS 1/54, S. 1. Auch 1954 macht die Bundesvereinigung auf Landesebene Vorstöße für eine Bedürfnisprüfung. Unterstützung sagt Nordrhein-Westfalen zu, das sich beispielsweise Schulfahrten bei Nacht und verschärfte Zulassungsvoraussetzungen für Fahrlehrer vorstellen kann. (FS 12/54, S. 3) Die Serie „vorbildliche Unterrichtsräume“ wird auch 1954 fortgesetzt. Am 8.4.54 wird der Vorsitzende der Bundesvereinigung, Ludwig Sporer, 70. (FS 4/54, S. 9) Der Lüdenscheider Fahrlehrer Alfred Keil schreibt in FS 4/54, S. 13, der Fahrlehrer brauche eine „pädagogische Veranlagung“, die niemand erlernen könne. Sie müsse vorhanden sein. Der Fahrlehrer müsse seine Fahrschüler zu „wirklichen Kameraden der Landstraße“ erziehen. Bei einer „Fortbildungstagung“ in Freiburg sagte ein Bezirksleiter, es sei allerhöchste Zeit zu überlegen, ob der Fahrlehrer fernerhin in Büroräumen, Dachgeschossen und sonstigen Behelfsräumen seinen theoretischen Unterricht wolle oder ob er sich endlich zu dem vorgeschriebenen 20 Quadratmeter großen Unterrichtsraum aufraffen solle. Außerdem fordert der Bezirksleiter die Wiedereinführung des Ausbildungsnachweises. (FS 5/54, S. 15) Während die Zweiradindustrie gegen die Begrenzung der Klasse 4 auf Zweiräder mit maximal 100 Kubik schießt, verteidigt die Bundesvereinigung diesen Ansatz. (FS 5/54, S. 3) „Sturzhelme retten Menschenleben“ heißt es erstmals in FS 5/54, S. 6. „Kraftfahrunterricht in Russland“ war ein Thema in FS 6/54, S. 7. „Pädagogische Anregungen für den Fahrschulunterricht“ wollte Dr. Werner Winkler geben. Er schreibt, dass die erzieherische Seite des Fahrschulunterrichts bei der Ausbildung der Fahrlehrer bisher wenig beachtet worden sei (FS 6/54, S. 9). Am 15.5.54 wählten die bayerischen Fahrlehrer den Ingenieur Spreitzer zum Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Ludwig Sporer stellte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. (FS 6/54, S. 15) Die Bundesvereinigung wählte am 3.6.54 Wilhelm Bramhoff aus Gelsenkirchen zum Nachfolger von Ludwig Sporer. Als 1. Stellvertreter wurde der Kieler Johannes Tevs bestätigt, während zum 2. Stellvertreter der Vorsitzende des Verbandes Nordrhein, Fritz Volkmuth, gewählt wurde. (FS 7/54, S. 3) Einen verkürzten Bremsweg versprach die Pedalkonstruktion eines Solingers. Er kombinierte Gas- und Bremspedal so miteinander, dass man beim Durchdrücken des Gaspedals automatisch bremste. (FS 7/54, S. 7) „Fahr sicher mit Kola Dallmann“ lautet das Motiv einer Anzeige in der gleichen Ausgabe. Die Verkehrsministerkonferenz empfahl am 28.1.54 Sturzhelme, ohne sie vorzuschreiben. (FS 7/54, S. 11) In einer Versammlung der Baden-Württemberger wurde gegen den „Lernführerschein“ gewettert, den die Zweiradindustrie statt einer Beschränkung der Klasse 4 vorgeschlagen hatte. (FS 8/54, S. 16) Zum „Führerschein auf Probe“ nahm der Fahrlehrer Alfred Keil aus Lüdenscheid in FS 9/54, S. 5 Stellung. Er meinte damit den „Lernführerschein“ für Zweiräder. Die Ausbildung der landwirtschaftlichen Schlepperfahrer schien den Fahrlehrern 1954 zu entgleiten. (FS 9/54, S. 8) Wie Frauen rückwärts fahren, beschreibt der Fahrlehrer und Psychologe Dr. Karl Seitz in FS 9/54, S. 14. Er versucht dabei zu erklären, weshalb gerade Frauen beim Rückwärtsfahren so oft versagen. Eine der Ursachen für ihn: Frauen verwechselten nicht selten links und rechts. „Der Fahrlehrer als Verkehrserzieher“ war Chefredakteur Karl Lidl in FS 11/54, S. 6 eine halbe Seite wert. Er riet den Fahrlehrern, den Kontakt zu ihren ehemaligen Schülern zu pflegen. Im November 1954 kommt die Neuregelung der Führerscheinklassen, die die Klasse 4 auf Kraftfahrzeuge bis 50 Kubikzentimeter Hubraum beschränkt. (FS 12/54, S. 1). Das „Pneumoskop“ von Metzeler stellt FS 12/54, S. 8 vor. Es geht um einen „Meßapparat“, der von der Aufstandfläche des Reifens die Last abliest, die er tragen muss. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurde die Fahrlehrer-Ausbildung erstmals diskutiert. Schon seit jeher ist es das Bestreben der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, standfeste Grundlagen für eine professionelle Fahrausbildung zu schaffen. So arbeitete die Standesvertretung bereits Mitte der 50er Jahre an Vorgaben für eine Fahrschulerlaubnis und kümmerte sich bereits stark um die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Jahrgang 1955 Zum Jahreswechsel schreibt Verleger Heinrich Vogel in FS 1/55, S. 1, er verstehe seine Rolle zwischen Verkehrsbehörden und Fahrlehrerorganisationen als „vermittelnde und beratende“. Er appellierte an die Fahrlehrer, die zusätzlich erwachsenen Aufgaben nicht als willkommene Geschäftserweiterung zu betrachten, sondern mit ihrem ganzen Können und ihrer Erfahrung der Verkehrssicherheit zu dienen. „Solange es Zeitungen und Zeitschriften gibt, wird es zufriedene und unzufriedene Leser geben. Je größer die Zahl der ersteren und je kleiner die der letzteren ist, desto besser ist der Schriftleiter“, schreibt Karl Lidl. Er ruft zu konstruktiver Kritik auf. „Es muss (...) unser Bestreben sein, durch eine qualifizierte Nachwuchs-Auslese, in der immer mehr auf die pädagogischen Fähigkeiten besonderer Wert gelegt wird, zu einer immer größeren Beachtung und Anerkennung unseres Berufsstandes zu kommen“, schreibt Wilhelm Bramhoff, der Vorsitzende der Bundesvereinigung, in FS 1/55, S.2. Wo soll der Prüfer bei einer Zweiradprüfung sitzen? Damit beschäftigt sich Dipl.-Ing. ??? Locher in FS 1/55, S.7. Eine Übersicht über die für Klasse 1 als Schulfahrzeug geeigneten Zweiräder bringt FS 1/55, S. 9. Kurt Boehmer berichtet in FS 1/55, S. 12 über achtwöchige Vorbereitungskurse für Fahrlehreranwärter. Sie waren an der Technischen Akademie Bergisch-Land e. V. in Wuppertal geplant. Es gab eine Eingangsprüfung. Das 225 Unterrichtsstunden umfassende Seminar solle besonders dazu dienen, „den angehenden Fahrlehrer in der freien Rede und in der pädagogisch richtigen Unterrichtserteilung zu schulen“, heißt es in dem Artikel, der bereits erwähnt, dass sich viele Anwärter völlig falsche Vorstellungen vom Beruf machten. Eine sanfte Innenbeleuchtung als Gegenmittel gegen die Blendung durch Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge empfahl eine Firma namens Antiblenda in FS 1/55, S.13. Die Serie „vorbildliche Unterrichtsräume“ wird auch 1955 fortgeführt. Der neue Kraftradführerschein ist ein Schwerpunkt von FS 2/55. Darin heißt es auf S. 23, Fahrlehrer bekämen jetzt auf ihre Schulungsmaschinen zehn Prozent Rabatt. Im Jahrgang 1955 ging es mit Inseraten von Zweiradherstellern richtig los. Stark vertreten waren auch die Rollerfabrikanten, beispielsweise das längst verblichene Fahrzeugwerk Kannenberg (FS 2/55, S. 30). Auch die Express-Werke in Neumarkt/Opf. behaupteten, ihre Express-Radex-Motorräder seien für den Fahrunterricht wie geschaffen (S. 33). Hans Glas warb für den Roller Goggo und sein Goggomobil (S. 35). FS 2/55, berichtete auf S. 33 über die Eröffnung des ersten Vorbereitungslehrgangs für künftige Fahrlehrer in Wuppertal. Die Ausbildungsstätte hat das Land Nordrhein-Westfalen am 10.1.55 den Verbänden der Kraftfahrlehrer Nordrhein und Westfalen in Selbstverwaltung übergeben. Eine gemeinsame außerordentliche Mitgliederversammlung veranstalteten die Verbände Nordrhein und Westfalen am 9.1.55. Es ging um die Neuregelungen beim Zweiradführerschein. So hatten die Teilnehmer Gelegenheit, ein mit doppelter Bremse und doppelter Kupplung versehenes Motorrad des Kollegen Böhlje aus Datteln zu besichtigen (FS 2/55, S. 39). In FS 3/55, S. 57 schlägt der Riedlinger Fahrlehrer Willi Schlegel vor, zur Ausbildung in Klasse 1 UKW-Sprechfunk einzusetzen. Es erlaubte wohl nur, dass der Fahrlehrer dem Fahrschüler Anweisungen übermittelte, nicht umgekehrt. Offenbar schulten damals noch viele Fahrlehrer mit dem Beiwagen. Längst vergessen: Das Progress-Werk Oberkirch AG, das einen „formschönen Roller“ anpries (FS 3/55, S. 59). Über eine interessante Verkehrsministerkonferenz am 3.3.55 berichtete FS 4/55, S. 61. Es ging darum, in den Führerscheinprüfungen der Klassen 1 und 3 das verkehrsgerechte Verhalten mehr in den Vordergrund zu rücken, die Einführung eines zeitlich befristeten Probeführerscheins zu prüfen und die Einzelvorschriften im Straßenverkehrsrecht zu vermindern. Offenbar hatte die Bundesvereinigung damals einzusehen begonnen, dass ihre Forderung nach einer „Bedürfnisprüfung“ nicht erhört werden würde. Schon damals wurde darüber sinniert, dass Altfahrlehrer wohl wenig bereit dazu sein werden, Anwärter in der Fahrschule auszubilden. Eine ein- bis zweijährige Berufstätigkeit als Voraussetzung zum Erwerb einer Fahrschulerlaubnis (die es noch nicht gab) wurde diskutiert. Hinsichtlich der Vorbildung der Fahrlehrer wurde diskutiert, zwischen den Klassen 1 und 3 (weniger technisch) und 2 (sehr technisch) zu unterscheiden. Das Pferdchen Kyrill „macht Karriere“, heißt es in einer Anzeige in FS 4/55, S. 71. Das Hilfsmittel sollte eine wirtschaftliche Fahrweise anzeigen. Vom selben Hersteller kam der Zigarettenhalter „Ziga“, dem man Zigaretten entnehmen konnte, ohne draufzublicken (FS 5/55, S. 86). Erfahrungen aus dem ersten Vorbereitungslehrgang für Bewerber um die Ausbildungserlaubnis beschrieb FS 5/55, S. 82. Bei der „Jahreshauptversammlung“ der Bundesvereinigung wurde Wilhelm Bramhoff (Westfalen) als Vorsitzender ebenso wiedergewählt wie sein 1. Stellvertreter Johannes Tevs. Themen waren die Forderung, ein Mindestalter von 25 Jahren für die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis vorzuschreiben, eine Fahrschulerlaubnis einzuführen, die nicht auf einzelne Klassen beschränkt sein sollte und mindestens zwei Jahre im Angestelltenverhältnis voraussetzen sollte, sowie die Vorbildung in handwerklichem, kaufmännischem oder pädagogischem Bereich, die vorgeschrieben werden sollten. Außerdem heißt es, die Bundesvereinigung habe die Bekämpfung der „unlauteren Schleuderkonkurrenz“ fortgesetzt. Allein die Festsetzung von Mindestpreisen könne diesem Mißstand ein Ende machen, behauptete der Verband. Unter dem Motto „Fahrlehrer haben Ideen“ stellte FS 6/55, S. 101 Roller und Zweiräder vor, bei denen der Fahrlehrer vom Sozius aus mitlenken konnte. Den 2. Vorbereitungslehrgang für Kraftfahrlehrer-Anwärter in Wuppertal kündigte FS 6/55, S. 105 an. Einen Lehrgang für Fahrlehrer-Anwärter kündigt der TÜV Hannover für den 15.10.55 an (FS 9/55, S. 163). Eine „fahrschulpädagogische Arbeitsgemeinschaft“ regte der Autor Dr. Karl Seitz in FS 10/55, S. 168 an. Es sollte ein Gedankenaustausch unter Fahrlehrern sein. Funksprechverkehr im dänischen Fahrschulunterricht schilderte FS 11/55, S. 183. Der Fahrschüler musste die Funkausrüstung in einem Rucksack tragen. Eine „Reaktionsuhr als pädagogisches Hilfsmittel“ stellte FS 11/55, S. 191 vor. Man musste per Hand- oder Fußtaste Lichtsignale der Uhr quittierten. Mit Werbe-Dias für Fahrschulen beschäftigte sich ein Artikel in FS 12/55, S. 206. Sein Resümee: Dia-Einblendungen versprechen mehr Erfolg als Anzeigen, aber nur, wenn sie gut gemacht sind und nicht nur Text zeigen, sondern auch gute Fotos. Jahrgang 1956 Der Verleger Heinrich Vogel kritisiert Außenseiter, denen das Geschäft höher stünde als ihre „erzieherische Aufgabe zur Heranbildung vorbildlicher Kraftfahrer“. Er bricht eine Lanze für die „unermüdliche, zähe Arbeit der Verbände (FS 1/56, S. 1). Vorbildliche Unterrichtsräume gibt es auch im Jahrgang 1956 noch. „Der Tonfilm als Lehrmittel“ taucht in FS 1/56, S. 13 auf. In FS 3/56, S. 41 rief der Deutsche Versehrtenfahrzeug-Dienst im VdK Fahrschulen, die mit Zusatzgeräten Behinderte ausbildeten, dazu auf, sich zu melden. Neue StVO-Änderungen vom 24.2.56 bringt FS 3/56, S. 44. Eingeführt wurde zum Beispiel das Sonntagsfahrverbot von 0.00 bis 22.00 Uhr für Lkw ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sowie Lkw mit Anhänger. Verboten wurde der Damensitz auf Motorrollern, auf denen man quer zur Fahrtrichtung saß. Auf die innere Sicherheit wies erstmals FS 3/56, S. 46 hin. Für sein „Pawin-Gerät“, eine Doppelbedienung, warb Erwin Schröttle erstmals in FS 3/56, S. 50. Die Doppelpedalerie kostete je nach Typ zwischen 65 und 85 Mark, den Summer für Prüfungsfahrten gab es für 13 Mark. Schröttles ehemaliger Arbeitgeber Max Haas warb weiterhin für seine Doppelpedalerien. Die Neuregelungen der StVO und der StVZO vom 15.3.56 schildert FS 4/56, S. 53. Neu in der StVZO sind, dass Kraftwagen einen Innen- und Außenspiegel haben müssen, und dass Krafträder, auf denen ein Beifahrer befördert wird, Sitz, Handgriff und Fußraste für denselben haben müssen. Eingeführt wurde eine Reihe neuer Verkehrszeichen, deren Farbe mit unterschiedlichen Graurastern wiedergegeben wurde. Welches Konkurrenzverbot darf ein Fahrschulinhaber seinem Angestellten auferlegen? Das beschrieb Rechtsreferendar Franz Rehm in FS 5/56, S. 74. Über die Jahresversammlung der Bundesvereinigung in Kiel berichtete FS 6/56, S. 88. Im Mittelpunkt: die Ausbildungsverordnung, die von Einsprüchen einzelner Länder verzögert wurde, der Wunsch des Bundesverkehrsministeriums, Fahrlehrer sollten 150 Volksschullehrer kostenlos in Klasse 3 ausbilden, damit sie Verkehrslehrer an den Schulen werden konnten (mit 100 gestifteten Ford-Pkw!), und das Vorhaben, die Verbandszeitschrift ab 1.7.56 nur noch Verbandsmitgliedern zur Verfügung zu stellen, sowie die Altersversorgung der Fahrlehrer. Einen Hinweis auf einen Kongress der internationalen Fahrschulorganisationen brachte FS 6/56, S. 88. Über die Situation privater Fahrlehrer „in der Sowjetzone“ berichtete FS 6/56, S. 94. Einen Vorbereitungslehrgang für Anwärter hatte es auch in Bayern gegeben; ein weiterer wurde für 1956 angekündigt (FS 6/56, S. 98). „Hamburgs neue Prüfmethode“, den Multiple-Choice-Fragebogen für die theoretische Prüfung, stellte FS 7/56, S. 102 vor. Das neue Verfahren ersetzte offenbar die mündliche Prüfung. Einen „Übungsstand für Klasse-1-Anwärter“ stellte FS /56, S. 111 vor. Die Konstruktion des Ettlinger Fahrlehrers Glaser erlaubte Fahrschülern, im Stand die Bedienung des Kraftrades zu üben. Das Antriebsrad lief dabei auf Rollen. Glaser wollte dem Mangel an geeigneten Übungsplätzen begegnen. Das Muster eines Anstellungsvertrages für Fahrlehrer brachte FS 8/56, S. 122. Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Württemberg-Baden-Hohenzollern kritisierte Verleger Heinrich Vogel die mangelhafte „Publik-Relation-Arbeit seitens der Fahrlehrer“, die an unsachlicher Berichterstattung in den Medien mit Schuld trage (FS 8/56, S. 134). Eine Liste von Fahrschulen, die „Versehrten-Ausbildung“ betreiben, veröffentlicht FS 9/56, S. 145. Als Hersteller von Zusatzgeräten werden genannt die Firmen Busch (Hamburg), Petri + Lehr (Offenbach) sowie die Münchener Hersteller Laberger und Specht. Ein „Blickmeter-Rückspiegel“ sollte die Entfernung eines herannahendes Fahrzeuges anzeigen (FS 9/56, S. 155). Der Hersteller: Anton Eisenschink in München. Einen ersten deutschen Lastwagenfahrer-Wettbewerb veranstalteten ADAC und der Verlag Heinrich Vogel am 15./16.9.56 in München (FS 10/56, S. 156). Ein „Reaktionszeit-Prüfgerät“ hatte der Tettnanger Dr.-Ing. Paul E. Klein konstruiert. Sein Gerät bildete den Sitz eines Fahrschülers mitsamt den Bedieneinrichtungen nach. Die Fahrschule Jäger in Tettnang setzte ein solches Gerät ein. Der „Internationale Verband der Kraftfahrlehrer“ wurde vom 5. bis 8.9.56 in Wuppertal gegründet. Ihm gehörten Organisationen aus zwölf Ländern an. Der Sitz der Organisation wurde nach Amsterdam gelegt (FS 10/56, S. 163). „Das Vorbeifahren am haltenden Omnibus“ beschäftigte schon 1956 den Berliner Rechtsanwalt Dr. Werner Weigelt (FS 11/56, S. 169). Den „Blendfrei-Auto-Scheinwerfer“ stellte FS 11/56, S. 175 vor. Es ging um die Trennung von Fern- und Abblendlicht. Der beinahe verabschiedungsreife Entwurf einer Fahrlehrerverordnung wurde offenbar kurz vor Torschluss ausgebremst, weil sich einflussreiche Industrie- und Wirtschaftskreise für die Erteilung einer Fahrschulerlaubnis auch an juristische Personen und nicht rechtsfähige Vereine eingesetzt hatten – vorgesehen war, diese nur natürlichen Personen zu erteilen (FS 12/56, S. 198). Jahrgang 1957 Seit 1.1.57 ist das Saarland wieder Bundesland. Der dortige Verband möchte in die Bundesvereinigung aufgenommen werden (FS 1/57, S. 2). „Ein lehrreiches Trinkgelage“ schilderte FS 2/57, S. 22. Es ging um einen Trinkversuch im Polizeipräsidium in Frankfurt am Main. Ein Merkblatt für die Ausbildung der Klasse 2 beschrieb FS 3/57, S. 42. Acella im Fahrschulwagen stellte Schriftleiter Karl Lidl in FS 3/57, S. 47 vor. Es ging um PVC im Automobilbau. Darunter stand eine halbseitige Anzeige, die für ein Medikament warb. Es sollte gegen „Kopfschmerz, mangelnde Denk- und Merkfähigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, Potenzschwäche, Abgespanntsein, Gefühlskälte und so weiter“ wirken und hieß Levitor. „Fahrlehrer im Opel-Werk“ beginnt den Reigen der Berichte über Pflichtbesuche von Fahrlehrern bei Autoherstellern (FS 4/57, S. 55). Veigel stellt einen „Abfahrtkontroller“ vor. Er sollte anzeigen, wie der Fahrschüler das Kupplungspedal bedient. Dazu war die Anzeige, die an der Windschutzscheibe oder am Handschuhfach befestigt wurde, mit einem Bowdenzug mit dem Kupplungspedal verbunden (FS 5/57, S. 81). „Der Fahrlehrer sollte (...) ohne Rücksicht auf persönliche Interessen oder auf die finanzielle Seite soviel Ausbildungsstunden durchführen, bis er die Überzeugung gewonnen hat, dass sein Schüler mit Sicherheit die Prüfung besteht und nach bestandener Prüfung ein rücksichtsvoller und alle Verkehrssituationen meisternder Kraftfahrer ist.“ Das schreibt ein Sachbearbeiter in FS 6/57, S. 98. Über die Einteilung der Führerscheinklassen in Ostdeutschland berichtet FS 6/57 unter dem Titel „Ostzonale Fahrschulregelung“. Endlich ist sie da, die neue „Verordnung über Fahrlehrer im Kraftfahrzeugverkehr“ vom 23.7.57. FS 8/57 beschreibt sie ausführlich ab S. 129, FS 9/57 ab S. 149 und FS 10/57, S. 170. „Sind Fahrschulen gewerbesteuerpflichtig?“ fragt Günther Rothe in FS 8/57, S. 136. Der 2. deutsche Lkw-Fahrerwettbewerb fand im September 1957 erneut in München statt (FS 10/57, S. 174). Eine „Fahrschul-Funksprechanlage“ stellt FS 10/57, S. 180 vor. Unter dem Titel „Der zufriedene Fahrschüler als Werber“ stellt Karl Lidl eine „kleine Führerschein-Illustrierte“ vor – ein Produkt des Vogel Verlags, das Fahrlehrer für ihre Fahrschüler kaufen sollten (FS 10/57, S. 186). Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden-Hohenzollern am 19.10.57 trat der Landesvorsitzende Hermann Horlacher zurück und gab den ihm verliehenen Ehrenvorsitz zurück. Die Leitung des Verbandes übernahm der 2. Vorsitzende ??? Henninger (FS 12/57, S. 246). Jahrgang 1958 Die Bundesvereinigung schreibt in ihrem Grußwort zum neuen Jahr, 1958 solle dem Wunsch des Bundesverkehrsministeriums entsprochen werden, 200 bis 300 Lehrer zu Selbstkosten zu Verkehrslehrern auszubilden (FS 1/58, S.2). Der TÜV Stuttgart beantwortete die bis dahin offene Frage, ob es erlaubt ist, auf einem Fahrzeug ohne Kupplung die Prüfung zu machen, mit einer Art Automatik-Eintrag im Führerschein (FS 1/58, S. 19). Bis 28.2.58 müssen Fahrlehrer ihren Betrieb bei der Erlaubnisbehörde anzeigen, dann gilt ihnen die Fahrschulerlaubnis als erteilt. FS 2/58, S. 26 gibt dazu ein Formblatt mit. Über erste Erfahrungen mit dem Fahrschulfunk berichtet FS 2/58, S. 30. Am 15.2.58 wurden laut FS 3/58, S. 45 die Prüfungsrichtlinien und die Ausbildungsrichtlinien veröffentlicht. In der Regel sollte jeder Bewerber um eine Fahrerlaubnis der Klassen 1, 2, 3 und 4 zehn Minuten mündlich geprüft werden; die Fahrprüfung sollte wenigstens 30 Minuten dauern. Näheres ab S. 48 im selben Heft. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung wurde der niedersächsische Verband wieder in den Dachverband aufgenommen (FS 3/58, S. 66). Ein Top-??? betraf auch die Altersversorgung über die Albingia. Gegen Verkehrsübungsplätze wetterte Schriftleiter Karl Lidl in FS 4/58, S. 81. Wenn Fahrschüler mit verwandten Führerscheinbesitzern fahren dürften, bekomme der Fahrlehrer kein „unverdorbenes Material“ in die Hand. „Die privaten Fahrschulen fehlen – 27.000 Führerscheine in der Sowjetzone“ meldet FS 4/58, S. 83. Der Fahrlehrer müsse nicht auf dem Soziussitz eines Zweirades mitfahren, befindet die Bundesvereinigung in FS 5/58, S. 103. Seit 27.3.58 bekommen Inhaber einer Bundeswehr-Fahrerlaubnis innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Ausscheiden noch zivile Fahrerlaubnisse im Umfang der Klasse 2, da die Bundeswehr sehr streng ausbilde (FS 5/58, S. 106). Die Mitglieder des Verbandes der Kraftfahrlehrer Nordrhein wählten ihren Vorsitzenden Volkmuth und dessen Stellvertreter Römer und Friedel Merz wieder (FS 5/58, S. 107). Die Bayern legten auf derselben Seite gerade ihren Fahrlehrer-Urlaub vom 4. bis 30.8. fest. Auch der 1. und 2. Vorsitzende des Verbands der Kraftfahrlehrer der Regierungsbezirke Koblenz, Montabaur, Rheinhessen, Trier wurden im Amt bestätigt. Bei der Mitgliederversammlung der Westfalen wurde ein Appell des Verlegers Heinrich Vogel verlesen, die Fahrlehrer möchten doch mehr als bisher Beiträge aus der Praxis einreichen (FS 5/58, S. 109). FS 6/58 stellt auf S. 115 die Telma-Bremse für Schwerfahrzeuge vor. Die Prüfung der Unterrichtsräume und Lehrmittel werde demnächst beginnen, warnt FS 6/58, S. 118. Über die Fahrzeug-Finanzierung berichtet erstmals FS 7/58, S. 136. Den Autor stellt die Fahrlehrerversicherung. Bei der Generalversammlung des Landesverbandes der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden-Hohenzollern wird der bisherige kommissarische Vorsitzende Heinz Appenzeller zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er löst den zurückgetretenen Vorsitzenden Hermann Horlacher ab, der sich rechtfertigen musste und schließlich das Wort entzogen bekam. (Horlacher meldete sich dazu in FS 8/58, S. 170 zu Wort). Am 12.7.58 hielt die Bundesvereinigung ihre Generalversammlung ab. Der alte Vorstand (1.: Wilhelm Bramhoff, 2. Johannes Tevs, 3. Fritz Volkmuth) wurde im Amt bestätigt. Im Artikel in FS 8/58, S. 155 ist von „allerorts auftauchenden Ausbildungsinstituten für Fahrlehrer“ die Rede. Derartige Unternehmen brächten mehr und mehr ihre „materielle Einstellung“ zur Geltung, heißt es. In seiner Anzeige in FS 9/58, S. 182 verweist der Doppelpedalerie-Hersteller Veigel darauf, dass Doppelpedalerien in Fahrschulwagen oder -rollern ab 1.9.58 Pflicht seien. In den beiden Heften davor hatte dies weder in Anzeigen noch im redaktionellen Teil gestanden. Deutschlands jüngste Fahrlehrerin – eine 24-jährige namens Juliane Pott aus Bad Oeynhausen – war FS 10/58, S. 194 einen Bildkasten wert. Daraufhin meldeten sich zwei Fahrlehrerinnen, die noch jünger waren (FS 11/58, S. 232). Mit einer Trinkampullenkur möchte der Inserent Apiserum auch die Gesundheit der Fahrlehrer verbessern (FS 10/58, S. 201). Laut FS 10/58, S. 216 ist bis dahin kein Lehrgang für Fahrlehreranwärter vorgeschrieben. Es gibt auch keine Bestimmungen darüber, wer in einem Fahrlehrer-Lehrgang unterrichten darf. Auch die Länge der Ausbildung darf beliebig sein. Der IVV, der Internationale Verband für Verkehrsschulung und Verkehrserziehung“, tagte in Paris (FS 11/58, S. 223). „Zweifelsfragen im Vollzug der neuen Fahrlehrer-VO“ klärte ein Referat des bayerischen Ministerialrats Dr. Willi Stoll in FS 11/58, S. 224. Darin geht es unter anderem um die Definition einer Betriebsstelle, die die Bayern offenbar enger als andere Bundesländer fassten. Der Bayer spricht sich für eine einheitliche Fahrschulüberwachung aus. Zur Sprache kommen ferner Behördenfahrlehrer und die Vorschrift, dass für die Ausbildung in den Klassen 2 und 3 Fahrzeuge nötig sind, bei denen der Fahrlehrer in Kupplung und Bremse eingreifen kann. „Ein Fahrlehrer wird von einem Motorrad aus, das er selbst lenkt, in der Regel bis zu drei Fahrschüler schulen und beaufsichtigen können“, schreibt der Ministerialrat. Über beschränkte Höchstgeschwindigkeiten sinniert FS 12/58, S. 251. Auf einer leeren Autobahn sind Fahrzeuge abgebildet, die links fahren. Ein altes Problem also. Jahrgang 1959 „Droht eine Neufahrlehrer-Inflation?“ fragt FS 1/59, S. 10. Darin steht, die Anzahl der Fahrlehrer-„Fabriken“ nehme noch zu. Dennoch halte sich die Zahl der Neuzugänge im Rahmen der Vorjahre, heißt es im Artikel. Am 1.11.58 kamen Richtlinien für die Prüfung der Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis heraus. Auffallend ist, dass technische Inhalte und rechtliche Vorschriften den allerbreitesten Raum einnehmen, während das „Fahrschulwesen“ knapp wegkommt (FS 1/59, S. 19). „Großraum-Bestuhlungen“ sowie gebrauchte „Theater-Klappstühle“ bewarb die Westdeutsche Sitzmöbelfabrik Schröder & Henzelmann in FS 3/59, S. 69). Gruppenunfallversicherungen für Fahrschüler kamen in FS 4/59, S. 83 erstmals ins Blatt. Die Fahrlehrerversicherung nahm damals noch nicht an, dass es in Fahrschulen ein allgemeines Interesse an dieser Versicherungsform gebe. In FS 5/59 beklagten die Verbände Nordrhein und Westfalen, dass die Zahl der wirklich befähigten Anwärter bei den Wuppertaler Vorbereitungskursen ständig abnehme (S. 101). FS 5/59 berichtet über Erfahrungen mit der schriftlichen Theorieprüfung in Bayern und Hamburg (S. 110). Ein großes, zur Prüfung wegklappbares Dachschild bewarb VVR Verkehrsverlag Remagen in FS 6/59, U2. Die Bundesvereinigung hielt ihre Hauptversammlung des Jahres 1959 in München ab. Vorsitzender Wilhelm Bramhoff verwies darauf, dass mit der Festlegung einer Mindestausbildungsdauer in Kürze zu rechnen sei, mit der Festsetzung von Mindestgebühren hingegen noch nicht so schnell. Diskutiert wurden auch die in drei Bundesländern eingeführten „Quiz-Systeme“ – damit war die Multiple-Choice-Theorieprüfung gemeint (FS 6/59, S. 129). Auf das Thema geht nochmals FS 9/59, S. 233 ein. Den Führerschein auf Zeit, den Führerschein auf Probe und den Lernführerschein diskutierte das Verkehrsparlament der Süddeutschen Zeitung (FS 8/59, S. 189) – und ganz allgemein die Ausbildungsmethoden. Eine Leserdiskussion darüber entspann sich in FS 9/59, S. 222. Nach dem Motto „Ferien + Fahrschule = Führerschein“ hatte der AvD 1958 Ferienreisen angeboten, bei denen man den Führerschein machen konnte. Darüber berichtete FS 8/59, S. 198. Ein Thema der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes der Fahrlehrer Pfalz waren Jungfahrlehrer. Der Verbandsvorsitzende Storck wies darauf hin, dass sich die Bezahlung der Jungfahrlehrer „in erträglichen Grenzen“ halten solle. Der Jungfahrlehrer dürfe nicht nur fahren, sondern müsse auch Vorträge halten (FS 9/59, S. 244). Auf das 25jährige Jubiläum des 1934 gegründeten Lehrmittelverlags Werner Degener weist FS 10/1959, S. 297 hin. Auf Seite 290 bewerben der Verlag Heinrich Vogel und die Werner Degener Lehrmittel GmbH gemeinsam Weihnachts- und Neujahrskarten. Zusammen mit dem Verkehrs-Verlag Remagen bewarben die beiden Verlage 1959 auch eine „Fahrlehrer-Kundenzeitschrift“, die „Die kleine Führerschein-Illustrierte“ hieß. „Neue Wege bei der theoretischen Prüfung für die Fahrerlaubnis“ zeigte in FS 12/59, S. 309, Dr. Willi Stoll. Wie Versehrte Auto fahren können, war ab S. 311 zu lesen.

Die Jahrgänge 1960 bis 1969